La face cachee d'Alfred Koechlin

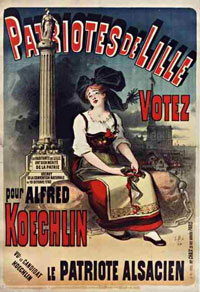

Conseillé munitipal, maire, député, Alfred Koechlin connut une longue carrière politique. Mais il avait également une face caché beaucoup moins respectable...

Alfred Koechlin voyagea en Europe et en Asie, étudia le commerce, l'industrie et les langues des pays qu'il visitait, puis retourna à Mulhouse prendre la direction de la filature de son père. En 1870, il était conseiller municipal de sa ville natale, lorsque la guerre éclata. Il organisa vivement la résistance et équipa des bataillons de volontaires dont il eut le commandement. Il dirigea sur Belfort les vivres et les munitions qui avaient été rassemblés à Mulhouse. Arrêté par les Allemands, il dut subir une longue détention. Mis en liberté, il fut nommé commandant des Légions d'Alsace-Lorraine qu'on formait à Villefranche, près de Lyon, mais qui ne purent prendre part aux derniers engagements de l'armée de Bourbaki. Rentré à Mulhouse, après l'Armistice, Alfred Koechlin s'efforça vainement de disputer au vainqueur l'avantage de sa conquête. Expulsé du territoire natal il se vit forcé de mettre sa filature en liquidation et se retira à Belfort où il eut l'honneur de recevoir le président Thiers. Peu de temps après il se fixa définitivement à Paris, où il ne tarda pas à être nommé maire du VIIIe arrondissement. Il remplit ses importantes et délicates fonctions à la satisfaction de ses administrés jusqu'en juillet 1888, époque à laquelle il fut révoqué par le ministre Floquet. Un mois après, choisi par l'opposition boulangiste, il était élu député du Nord en même temps que le général Boulanger, par 123.507 voix (19 août 1888). Il ne fut pas réélu en septembre 1889 et mourut à Paris en février 1895. Koechlin-Schwartz a publié : " Un touriste au Caucase, Paris 1881 in 12º", "Un touriste en Laponie, 1882, in 12º". Dessinateur habile et de goût, il a exposé des fusains aux Salons annuels. Il était commandeur de la Légion d'honneur.

La face cachée d'Alfred

Lettre de Mme. Zélie Doli-Engel : il s'agit du faire-part de décès de M. Jean Koechlin. "…Le faire-part a indigné généralement. Le fils, après s'être entouré de ses titres pompeux si peu mérités, sans en omettre un seul, n'a pas fait mettre sa femme au milieu de ses enfants qui tous y figurent. Plusieurs messieurs, parait-il, connaissant feu Mme Jean Koechlin, ne sont pas allés à l'enterrement, pour n'avoir pas à serrer la main au fils".

Lettre de Mme. Emilie Sauerwein-Koechlin : "... notre cousine Emma Koechlin-Schwartz (326), femme d'Alfred le mauvais garçon, léger et orgueilleux, était restée très liée avec notre famille. J'ai connu l'histoire du faire-part, au milieu de tant d'autres sur le dit cousin Alfred, qui vivait seul, ayant abandonné sa femme pour vivre avec une danseuse fort connue à l'Opéra, Jeanne Essier (celle-ci figure dans le dictionnaire Larousse), qu'il promenait partout, même en Russie, où il avait fait un voyage assez officiel et l'avait présentée en tant que Mme Koechlin.

Quelque temps après, un jour notre cousine Emma Koechlin-Schwartz, qui vivait tranquillement boulevard Saint Germain, voit arriver un monsieur charmant, russe, qui demande à parler à Mme A. Koechlin. "C'est moi". "Oh non", reprend le monsieur, "vous n'êtes pas la dame que j'ai reçue à Saint Petersbourg, c'est Mme Alfred Koechlin que je demande" ! La pauvre cousine en fut malade longtemps. Elle connaissait les frasques de son mari, mais elle ignorait qu'il faisait passer ses bonnes amies pour sa femme".

En savoir plus :

Tour Eiffel ou tour Koechlin ?

Le nom de Gustave Eiffel s'est trouvé entièrement substitué à celui de ses ingénieurs Koechlin et Nouguier, pourtant seuls auteurs du projet. Faut-il s'en indigner ?

Sous réserve de l'opinion d'un juriste spécialiste en matière de brevets, il semble que cette pratique, probablement toute naturelle au XIXème siècle, soit encore courante au XXème. Elle ne manque, en effet, pas de justifications. La "prime" attribuée en contrepartie aux deux inventeurs, n'était du reste, pas négligeable !

Sous réserve de l'opinion d'un juriste spécialiste en matière de brevets, il semble que cette pratique, probablement toute naturelle au XIXème siècle, soit encore courante au XXème. Elle ne manque, en effet, pas de justifications. La "prime" attribuée en contrepartie aux deux inventeurs, n'était du reste, pas négligeable !

Avec sa modestie bien connue, Maurice Koechlin n'aurait sans doute pas voulu que la tour porte son nom, lui, qui écrit, à propos de son patron, qu'après sa décision (tardive) de s'intéresser au projet, "il fit tout le nécessaire, avec la persévérance qui le caractérisait, pour faire adopter le projet et le réaliser".

En savoir plus :

Raymond et le vol de la Joconde

En 1911, La Joconde est dérobée au musée du Louvre. Raymond Koechlin, alors président des « Amis du Louvre», a permis de retrouver la belle évaporée.

Le 21 Août 1911, l’un des gardiens qui surveille les galeries du musée du Louvre tombe en arrêt devant un "trou" la place de La Joconde est vide ! La nouvelle se répand à la vitesse du tam-tam dans la brousse parisienne - puis dans le monde entier. C’est la consternation dans le monde artistique occidental. C’est alors que Raymond Koechlin, le très respecté président de la Société des Amis du Louvre, reprend une idée d’Henri Rochefort (journaliste très connu à la Belle Époque), lui aussi membre des Amis du Louvre et grand amateur d’art : si l’on veut retrouver le célèbre sourire, il faut accorder l’impunité au voleur. Mieux encore, il faut lui en proposer le rachat, sous une forme ou sous une autre. Sinon, on ne reverra jamais le plus beau joyau du musée !

Le 21 Août 1911, l’un des gardiens qui surveille les galeries du musée du Louvre tombe en arrêt devant un "trou" la place de La Joconde est vide ! La nouvelle se répand à la vitesse du tam-tam dans la brousse parisienne - puis dans le monde entier. C’est la consternation dans le monde artistique occidental. C’est alors que Raymond Koechlin, le très respecté président de la Société des Amis du Louvre, reprend une idée d’Henri Rochefort (journaliste très connu à la Belle Époque), lui aussi membre des Amis du Louvre et grand amateur d’art : si l’on veut retrouver le célèbre sourire, il faut accorder l’impunité au voleur. Mieux encore, il faut lui en proposer le rachat, sous une forme ou sous une autre. Sinon, on ne reverra jamais le plus beau joyau du musée !

Or, La Joconde vaut une fortune (à vrai dire, elle n’a pas de prix !). Raymond Koechlin et ses collaborateurs commencent par définir une somme. Henri Rochefort propose 500 000 francs de l’époque, voire un million. Somme astronomique. Le président Koechlin, plus réaliste, estime qu’il faut la ramener à 25 000 francs - ce qui déjà, pour l’époque, est considérable.

Pour ne pas choquer la morale, cette somme sera proposée en récompense à toute personne qui permettra, par un renseignement vraiment décisif, de retrouver Mona Lisa. Les 25 000 francs seront remis par l’intermédiaire du secrétariat d’État aux Beaux-Arts par mesure de prudence.

C’était courageux de la part du président des Amis du Louvre : Koechlin savait qu’on n’allait pas manquer de lui reprocher d’entraver l’action de la Justice, en ayant l’air d’encourager le vol ! D’autant plus courageux que... les Amis ne possédaient pas cette somme. Un seul moyen : faire savoir l’offre par voie de presse, d’une part, et attendre les souscripteurs, d’autre part. C’était cela ou prendre le risque de voir disparaître à tout jamais le plus beau fleuron des musées de France ! Risque d’autant plus grand que La Joconde était invendable : quel collectionneur, en 1911, eût osé acheter ce portrait mondialement connu, quel gouverneur étranger eût alors osé braver la France en assurant l’impunité au receleur ? Ce qui se conçoit de nos jours, où les mœurs se sont passablement dégradées sur le marché des arts, n’était pas concevable à cette époque, où la France était l’une des plus grandes puissances politiques et financières qui avait les moyens de se faire respecter (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, comme on l’a vu avec la vente chez Sotheby’s de mobilier appartenant à l’hôtel du duc et de la duchesse de Windsor, où les promesses faites à la France ont été bafouées).

Raymond Koechlin avait vu juste : l’argent affluera de toutes parts : La liste des souscripteurs est comme un palmarès des collectionneurs de l’époque, souvent membres du Conseil d’administration de cette chère et vaillante Société des Amis (du Louvre) qui, pas un instant, n’avait cru devoir manquer à l’appel. Ce sont les Camondo et les Koechlin, les Potrel, Carret, Greffülhe (...) Maurice Fenaille qui, très généreux, verse 2 000 francs, Walter Gay le peintre américain (...) qui écrit à Koechlin dès le 4 septembre 1911 : "C’est presque un devoir de notre Société de mettre à la disposition de Monsieur le Pré/et de Police la somme de 25 000 francs" (...). Et ce, alors que la Société des Amis du Louvre n’avait pas fini de payer l’illustrissime Bain turc.

C’est que La Joconde est emblématique : elle est le sourire de Paris, et sa disparition est perçue presque à l’égal d’une calamité naturelle ! Les donateurs affluent donc, les riches mais aussi les pauvres - tout le monde veut faire un geste. Une foule de petites sommes viennent s’additionner aux grosses : "Milliardaires, comme l’écrit justement Potrel à Koechlin le 25 août, nous le sommes par le nombre ! Mais également disciplinés, pleins de dévouement et de compréhension lorsque la Direction des musées nationaux (...) suspend dès le 31 août, et pour un temps déterminé, le privilège réservé aux 3.200 Amis du Louvre d’y accéder le lundi, jour de fermeture. Et zélés, braves jusqu’au dévouement (ô grand Koechlin !) pour défendre contre une presse déchaînée l’honneur de la conservation du Louvre".

Grâce à quoi on finira par retrouver le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Alfredo Geri, antiquaire à Florence en Italie, reconnut le tableau un jour de décembre 1913. Deux ans qu’à Paris on se lamentait ! On lui fit donc verser la somme promise en échange du retour de la dame, en janvier 1914. Mais, à cette date, les "Amis du Louvre" n’avaient plus tout à fait en caisse les 25 000 francs souscrits. Il fallut relancer la souscription - après de vives discussions au sein de la Société des Amis du Louvre. Là encore, Raymond Koechlin sauva la mise, en sollicitant une fois de plus les milliardaires et surtout les sociétaires. "Tutte bene che finisce bene" dirent les sociétaires italiens ("tout est bien qui finit bien !). La France poussa un grand "ouf !". Et le musée du Louvre put dire un grand merci à ses braves "Amis" et à leur président Raymond Koechlin !

En savoir plus :