Samuel Koechlin

Samuel Koechlin (1719-1776) introduit l'industrie textile à Mulhouse dès 1745. Il est l'ancêtre commun à tous les Koechlin actuels.

Le 10 septembre 1719 nait Samuel (38) à Mulhouse. Lorsqu'il a six mois, ses deux parents (Samuel Koechlin, hôtelier du Cerf à Mulhouse, et sa femme Esther Maring, de Bâle) meurent tous les deux en l'espace de quelques jours du typhus. Samuel est recueilli par son grand-père qui est hôteliers à Mulhouse. A 26 ans, il créé une manufacture d'indiennes (étoffes imprimées), en association avec d'autres jeunes entrepreneurs : Jean-Jacques Schmaltzer, Jean-Henri Dollfus et Jean-Jacques Feer. Il fait par la suite fortune. Financier et commerçant habile, il emprunte à Bâle de l'argent à faible taux d'intérêt pour le re-prêter à Mulhouse et aux environs à un taux plus élevé. Il sait également habillement spéculer sur les marchés du blé et du vin ainsi que sur les terres. Samuel est également à l'origine d'une nombreuse postérité. Il aura une importante descendance et est considéré comme l'ancêtre commun à tous les Koechlin actuels.

En savoir plus :

Hartmann Koechlin

Hartmann (1755-1813) a représenté Mulhouse auprès du gouvernement français pour négocier un traité de commerce favorable à sa ville.

Le 24 juin 1782, Hartmann Koechlin [H/50] obtient du Grand-Conseil de Bâle le droit de Bourgeoisie. A partir de 1792, il joue un rôle particulier dans la vie politique de Mulhouse. En effet, le 5 novembre de cette année, la France établit une barrière douanière isolant la ville Mulhouse, qui était alors une république indépendante. Hartmann est dépêché à Paris pour essayer d'adoucir les mesures douanières si défavorables à la ville. La tâche n'est pas simple. Nous sommes en plein procès de Louis XVI, et dans le même temps, les dominateurs parisiens insistent pour l'union de Mulhouse à la France.  Hartmann est secondé quelques temps, lors de ces négociations, par son frère, le Docteur Jean-Jacques Koechlin [G/49]. Le 6 avril 1793, il retourne à Mulhouse pour rendre compte. Mais quand le département du Haut-Rhin impose un passeport pour chaque visiteur venant de Mulhouse (sans passeport, on est considéré comme émigrant, donc comme ennemi), Hartmann se rend de nouveau à Paris et, en décembre 1793, il négocie une nouvelle fois avec le Comité de Salut Public. En 1794 Hartmann propose le libre échange avec la Suisse, la libre communication avec les environs et le libre emploi des propriétés mutualistes. Il obtient le 26 mars du Comité de Salut Public un arrêté avec des conditions assez favorables.

Hartmann est secondé quelques temps, lors de ces négociations, par son frère, le Docteur Jean-Jacques Koechlin [G/49]. Le 6 avril 1793, il retourne à Mulhouse pour rendre compte. Mais quand le département du Haut-Rhin impose un passeport pour chaque visiteur venant de Mulhouse (sans passeport, on est considéré comme émigrant, donc comme ennemi), Hartmann se rend de nouveau à Paris et, en décembre 1793, il négocie une nouvelle fois avec le Comité de Salut Public. En 1794 Hartmann propose le libre échange avec la Suisse, la libre communication avec les environs et le libre emploi des propriétés mutualistes. Il obtient le 26 mars du Comité de Salut Public un arrêté avec des conditions assez favorables.

Après la chute de Robespierre, il joue à nouveau les négociateurs, mais il revient assez vite à Mulhouse en conseillant de cesser les négociations en raison de la situation politique dans la capitale. En août 1795, à l'occasion de la nouvelle constitution française, Hartmann alla complimenter le commissaire national à Colmar. C'est son dernier acte de responsable politique. Par la suite, les négociations sur l'union de Mulhouse avec la France furent conduites par d'autres représentants.

En savoir plus :

Daniel Koechlin

Daniel Koechlin (1785-1871), chimiste réputé dans l'industrie du textile, est le fondateur de la Société Industrielle de Mulhouse.

Daniel [AM/76], né à Mulhouse le 6 novembre 1785, se distingue comme chimiste dans l'industrie textile. Il invente un procédé pour teindre en garance des pièces entières de toile de coton. Il réussit à produire de magnifiques mousselines. En 1855 il reçoit la grande médaille d'honneur dans la section de tissus de l'Exposition Universelle. Mais Daniel est également l'un des fondateurs de la fameuse Société Industrielle de Mulhouse. Pourtant, il décline modestement l'offre qui lui est faite d'en devenir le premier président. Il est plus tard nommé président honoraire. Il est également officier de la Légion d'Honneur.

En savoir plus :

Ferdinand Koechlin

Ferdinand Koechlin (1786-1854) travaille dans le commerce. Il s'est illustré pendant les Cent Jours en s'engageant dans les armées de Napoléon.

Ferdinand Koechlin nait à Mulhouse le 14 décembre 1786. Il reçoit un enseignement commercial dans plusieurs pays. Il est ensuite aide-vendeur chez un bijoutier de Berlin puis travaille chez un armateur à Weymouth (Grande-Bretagne) au service duquel il fait plusieurs voyages. Comme son père et plusieurs de ses frères, il entre à la maison Nicolas Koechlin & Frères à Mulhouse. Pendant les Cent Jours, Ferdinand s'engage dans les armées de Napoléon. Il devient aide de camp du maréchal Lefèbvre et reçoit la Légion d'Honneur sur le champ de bataille. Après la chute de Napoléon, il se consacre encore pendant des années aux affaires publiques.

En savoir plus :

Josue Koechlin

Josué Koechlin (1756-1830) a exercé différentes fonctions dans les communautés avant le rattachement de la ville de Mulhouse à la France .

Il devient maire de Mulhouse entre 1811 et 1814. Bonapartiste, il démissionne en 1814.

En savoir plus :

Jean-Jacques Koechlin

Jean-Jacques Koechlin (1776-1834) a été maire de Mulhouse en 1815 et en 1819. Hostile au gouvernement de la Restauration, il a été destitué.

Fils de Jean, le fils aîné de Samuel, Jean-Jacques est né le 10 mars 1776 à Mulhouse. Il épouse Catherine Koechlin, une cousine (petite fille de Samuel) le 7 juin 1802.

Après plusieurs voyages à l'étranger, il entre dans l'industrie textile, dans l'affaire de son frère (indiennage 1776-1781). Il travaille à la manufacture de Wesserling comme coloriste. Il prend vers 1798 la direction de l'impression tissus de Bosserville. Revenu à Mulhouse, il s'associe à son frère Nicolas et devient maire de Mulhouse de 1813 à 1815 et de 1819 à 1820.

Il fonde, à ses frais, l'orphelinat communal de Mulhouse installé dans le bâtiment de l'hôpital et est appelé "le bienfaiteur des orphelins". Il doit faire face aux difficultés nées de l'invasion. Il démissionne au retour des Bourbons.

Député libéral sous la Restauration en 1820, il est réélu en 1824. C'était un ami de La Fayette qui disait de lui "Un Koechlin par département et la France serait sauvée", en faisant allusion à son patriotisme ardent.

Il faisait partie d'une société secrète qui a pour objectif de renverser le Gouvernement ultra. Il publie à la suite de l'affaire Caron une brochure "Relation historique des événements qui ont eu lieu à Colmar, 1822" qui est taxée de lèse-majesté par le Gouvernement. Condamné à un an de prison (il en purge 6 mois) et à une amende de 3 000 F (amende qui fut couverte par une souscription publique), il est reçu à Mulhouse en triomphe à sa libération.

Il faisait partie d'une société secrète qui a pour objectif de renverser le Gouvernement ultra. Il publie à la suite de l'affaire Caron une brochure "Relation historique des événements qui ont eu lieu à Colmar, 1822" qui est taxée de lèse-majesté par le Gouvernement. Condamné à un an de prison (il en purge 6 mois) et à une amende de 3 000 F (amende qui fut couverte par une souscription publique), il est reçu à Mulhouse en triomphe à sa libération.

Il offre, en 1812, deux cloches à l'église catholique Sainte Marie. Il est par ailleurs membre de la loge maçonnique la Parfaite Harmonie de Mulhouse.

Il meurt le 16 novembre 1834 et sa femme, Catherine, le 25 septembre 1839.

Son patriotisme a passé à la postérité par l'inscription ci-dessous sur une médaille frappée à l'occasion de sa mort :

"Citoyen généreux, la France en lui vénère

Un patriote ardent, et l'Alsace un vrai père."

En savoir plus :

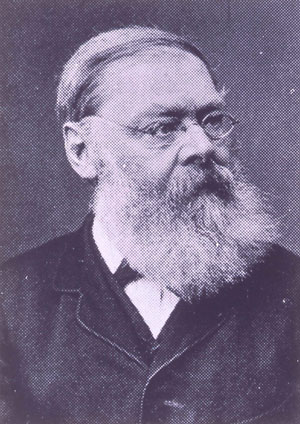

Horace Koechlin

Horace Koechlin (1839-1898) est un chercheur chimiste remarquable aui contribua à l'avancée des techniques de la teinture et de l'impression..

Horace, né à Glasgow le 31 mai 1839, est un chimiste de premier ordre. Chercheur heureux, il a également le don d'application. Une couleur découverte, Horace Koechlin trouve le moyen pratique de l'appliquer à l'industrie de la teinture ou de l'impression. Il reste d'une grande modestie. Quand ses nombreux élèves le traitent de Maître, il a l'habitude de répondre "Maître-coq, car je ne suis qu'un vieux marmiton qui a eu la bonne chance de trouver quelques sauces heureuses en faisant la cuisine".

Outre ses dons pour la science, il a également des qualités d'artiste : c'est un dessinateur habile, homme d'imagination et causeur charmant.

Horace Koechlin fut chevalier de la Légion d'Honneur.

En savoir plus :

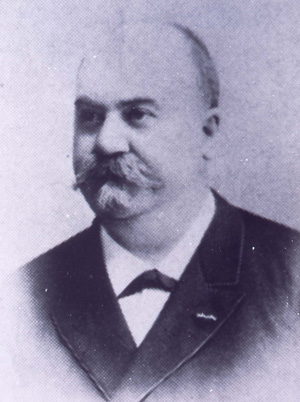

Rodolphe Koechlin

Rodolphe Koechlin (1847-1920) est ingénieur. Ayant choisit la nationalité française, il passe une partie de sa vie entre la Suisse et l'Alsace..

Rodolphe Koechlin nait à Mulhouse le 14 octobre 1847. Il se destine à l'industrie et sort de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris en 1869. Au moment de conscription, il se fait remplacer mais il part en 1870 avec son remplaçant, donnant ainsi un défenseur de plus à la patrie. Ingénieur, il est promu capitaine du Génie des Mobiles du Haut Rhin et participe à la défense de Belfort sous les ordres du Colonel Denfert Rochereau.

Le 30 janvier 1872, il épouse Julie-Emma Engel à Bâle. Ayant opté pour la France, sa nationalité lui interdit de séjourner plus de 24 heures consécutives en Alsace. Il fait donc chaque jour le trajet aller et retour de Bâle à Mulhouse. Il a quatre enfants durant son séjour en Suisse. Quelques années plus tard, il quitte Bâle pour prendre à Paris les fonctions d'agent général d'une firme mulhousienne. Il demeure dans la capitale jusqu'aux dernières années du siècle. Ensuite, il s'installe au bord de la mer bretonne à Bénodet. il mène alors une vie simple, faisant le bien avec discrétion et n'attendant pas, pour soulager la misère, que la main se tende vers lui. Il laisse un tel souvenir dans les mémoires que, 44 ans après sa mort, le conseil municipal de Bénodet baptise de son nom une rue qui longe son ancienne propriété.

En savoir plus :

Joseph Koechlin

Joseph Koechlin (1796-1863) est un industriel, maire de Mulhouse, qui défendit les intérêts de la ville. C'est également un brillant géologue.

Joseph Koechlin [IK/100], né à Mulhouse le 6 décembre 1796, fait ses études à l'école de Pestalozzi à Yverdon, où sont pratiqué déjà à cette époque les exercices physiques. Il est à la fois un excellent industriel, un administrateur municipal et un savant renommé.

Comme industriel, Joseph Koechlin acquiert la direction de la filature Schlumberger, Grosjean & Cie, et plus tard Schlumberger-Koechlin & Cie. Il habite directement sur le site de la fabrique, dans un vaste bâtiment appelé la Dentsch.

A la municipalité de Mulhouse, est d'abord membre du conseil municipal, puis adjoint au maire et enfin maire de Mulhouse. Dans cette fonction il maintient l'ordre dans la ville pendant les jours de révolution de 1848 et favorise la fondation d'écoles professionnelles, d'asiles, de cours gratuits pour ouvriers, la construction de canaux et d'églises. Il prend souvent la peine d'aller à Paris pour plaider personnellement les intérêts de Mulhouse auprès du gouvernement.

En tant que scientifique, il se voue à la géologie dans les montagnes et, dans son cabinet d'étude, écrivit des articles pour les revues scientifiques et aussi un livre remarquable sur la géologie. Il est l'auteur d'une carte géologique du Haut-Rhin, inachevée à sa mort, mais parue depuis.

A l'âge de 50 ans il se met encore à l'étude des langues classiques. Il montre beaucoup d'intérêt pour tous dans son entourage et est un père de famille qui apprécie la gaieté et la bonne conversation dans sa maison.

En savoir plus :

Jean-Jacques Koechlin

Jean-Jacques Koechlin (1754-1814) est docteur en médecine. Il participe en 1793 aux négociations entre la France et la république de Mulhouse.

Jean-Jacques [G/49] nait à Mulhouse le 16 août 1754. Inscrit à l'Université de Bâle le 4 avril 1772, il soutient le 19 septembre 1775 sa thèse pour le doctorat en médecine : " Dissertatio inauguralis phlisophco-medica de Felcitate empiricorum mundicastrorum diversa a Felcitate medici ", dissertation dirigée contre l'empirisme et le charlatanisme en médecine. Il devient Docteur en médecine et est une personnalité très vénérée à Mulhouse. On le surnomme "Pfiffe-Koechle" (" Koechlin à la pipe " en patois mulhousien). Il fait également partie de la Société pour la propagation du bon goût et des belles lettres de Mulhouse. En 1793, il est délégué, avec son frère Hartmann, pour négocier à Paris un traité de commerce entre la France et la petite république de Mulhouse (1793).

En savoir plus :

Charles Koechlin

Charles Koechlin (1828-1894) participe, avec H. Ferstel, à la construction de l'église Votive et l'Universtié de Vienne.

Karl Koechlin (Charles) [AD11/305], né à Prague le 8 mars 1828, fait des études d'architecture, puis devient fonctionnaire autrichien. Plus tard, il collabore avec son beau-frère Heinrich Ferstel, un architecte de renom, à la construction de l'Eglise Votive et l'Université de Vienne.

En savoir plus :

Nicolas Koechlin

Nicolas Koechlin (1781-1852) est manufacturier à Mulhouse. Il apporte à la ville son Nouveau-Quartier, l'éclairage au gaz et un chemin de fer.

Nicolas Koechlin, fils de Jean et petit fils de Samuel, est né le 1er juillet 1781 à Mulhouse. Il épouse, en premières noces, Ursule Dollfus (fille de Jean Dollfus et Élisabeth Schwartz) le 21 janvier 1801 à Mulhouse. Malheureusement, Ursule est morte, en janvier 1802, peu après la naissance d'un petit Jean, lui-même n'ayant vécu que 10 jours. Nicolas épouse en secondes noces Anne Marie Baumgartner (fille de Joseph Baumgartner et de Salomé Thierry) le 6 septembre 1802. Il ont 7 enfants. Il part en voyage pour se former à Hambourg et en Hollande. De retour à Mulhouse, il est employé chez son oncle Daniel Koechlin dans l'établissement Dollfus-Mieg. En 1802, il est à la tête de l'indiennage qui devient, en 1806, Nicolas Koechlin & Frères. En 1807 il créé la deuxième filature de coton d'Alsace dans les bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine de Masevaux. En 1809, il ouvre une fabrique d'impression sur tissus à Lörrach, Bade, sous la raison sociale Mérian et Koechlin. En 1820, il construit une filature (qui tourne avec 12500 broches) dans la Cour de Lorraine à Mulhouse. Il y installe l'éclairage au gaz. En 1831, Nicolas Koechlin & Frères s'est divisée en 4 branches :

Il part en voyage pour se former à Hambourg et en Hollande. De retour à Mulhouse, il est employé chez son oncle Daniel Koechlin dans l'établissement Dollfus-Mieg. En 1802, il est à la tête de l'indiennage qui devient, en 1806, Nicolas Koechlin & Frères. En 1807 il créé la deuxième filature de coton d'Alsace dans les bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine de Masevaux. En 1809, il ouvre une fabrique d'impression sur tissus à Lörrach, Bade, sous la raison sociale Mérian et Koechlin. En 1820, il construit une filature (qui tourne avec 12500 broches) dans la Cour de Lorraine à Mulhouse. Il y installe l'éclairage au gaz. En 1831, Nicolas Koechlin & Frères s'est divisée en 4 branches :

- Nicolas Koechlin et Frères,

- Frères Koechlin à Mulhouse,

- Koechlin-Favre et Waldner à Masevaux,

- Pierre et Édouard Koechlin à Lörrach.

Il fait des essais de plantation de mûriers puis de betteraves sucrières dans son domaine de Hombourg. Sa propriété et ses essais doivent servir de modèle aux paysans de Haute Alsace. Attaché au régime napoléonien, il avance 200 000 F pour assurer l'approvisionnement de Huningue. Avec son frère Ferdinand, il rejoint le grand quartier général de l'empereur.  Il organise un corps de partisans dans les Vosges lors de l'invasion. Pendant les Cent Jours, il reprend la guerre des partisans. Il est nommé ordonnance du duc de Dantzig et de Napoléon 1er. Nicolas est également Député du Haut Rhin de 1830 à 1837, juge au Tribunal de commerce de 1828 à 1835, inspecteur du travail des enfants dans les manufactures, l'un des administrateurs du département en 1848. Membre du Conseil général de 1833 à 1839. Avec Jean Dollfus, il est à l'origine de la construction du Nouveau Quartier à Mulhouse. Il défend avec conviction les idées libres-échangistes. Il effectue la promotion du chemin de fer en Alsace. En 1839, il réalise la voie Mulhouse-Thann et, en 1841, Mulhouse-Strasbourg. Il offre à la Société Industrielle de Mulhouse le bâtiment de la Bourse qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nicolas est Chevalier de la Légion d'honneur.

Il organise un corps de partisans dans les Vosges lors de l'invasion. Pendant les Cent Jours, il reprend la guerre des partisans. Il est nommé ordonnance du duc de Dantzig et de Napoléon 1er. Nicolas est également Député du Haut Rhin de 1830 à 1837, juge au Tribunal de commerce de 1828 à 1835, inspecteur du travail des enfants dans les manufactures, l'un des administrateurs du département en 1848. Membre du Conseil général de 1833 à 1839. Avec Jean Dollfus, il est à l'origine de la construction du Nouveau Quartier à Mulhouse. Il défend avec conviction les idées libres-échangistes. Il effectue la promotion du chemin de fer en Alsace. En 1839, il réalise la voie Mulhouse-Thann et, en 1841, Mulhouse-Strasbourg. Il offre à la Société Industrielle de Mulhouse le bâtiment de la Bourse qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nicolas est Chevalier de la Légion d'honneur.

En savoir plus :

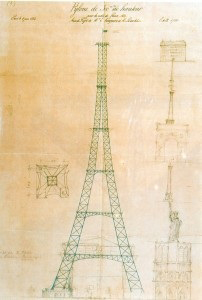

Maurice Koechlin

Maurice Koechlin (1856-1946) fait sa carrière dans la construction métallique. Il conçoit la tour qui est rachetée par Gustav Eiffel.

Maurice est né à Buhl, le 8 mars 1856. Il épouse Emma Rossier à Vevey, suisse, le 27 février 1886. Ils ont 6 enfants.

Il fait ses études au lycée de Mulhouse, puis au Polytechnikum de Zurich où il est l'élève de Karl Culmann, fondateur de la statistique graphique. Il est ensuite Ingénieur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Le 1er novembre 1879, il est embauché par Gustave Eiffel comme chef du bureau d'études d'une entreprise de constructions métalliques et de Travaux publics, installée aux portes de Paris, à Levallois-Perret. La notoriété de l'Entreprise Eiffel, en matière de constructions métalliques, est alors indiscutable. Maurice Koechlin participe à la construction du viaduc ferroviaire de Garabit, sur la Truyère, achevé en 1882. Il fait également le projet et les calculs de l'ossature intérieure de la statue monumentale "La liberté éclairant le monde" du sculpteur Bartholdi, destinée à être érigée en avant du port de New-York.

Au printemps 1884, lorsqu'est décidée la grande Exposition Universelle de 1889 à Paris, Maurice Koechlin et son collègue des Etablissements Eiffel, Emile Nouguier, ont l'idée de construire au centre de cette Exposition une tour métallique très haute, destinée - comme le dit l'intéressé - à "donner de l'attrait à l'Exposition". Un avant-projet est alors établi par Maurice Koechlin (calculs sommaires et croquis) et soumis à Gustave Eiffel qui déclare ne pas s'y intéresser, mais autorise ses deux ingénieurs à poursuivre l'étude. Ceux-ci persévèrent donc et font appel à la collaboration d'un architecte, pour l'établissement d'un dessin à grande échelle qui est soumis, d'une part au sculpteur Bartholdi, d'autre part au Commissaire général de l'Exposition des Arts Décoratifs qui doit se tenir à l'automne 1884.

Un avant-projet est alors établi par Maurice Koechlin (calculs sommaires et croquis) et soumis à Gustave Eiffel qui déclare ne pas s'y intéresser, mais autorise ses deux ingénieurs à poursuivre l'étude. Ceux-ci persévèrent donc et font appel à la collaboration d'un architecte, pour l'établissement d'un dessin à grande échelle qui est soumis, d'une part au sculpteur Bartholdi, d'autre part au Commissaire général de l'Exposition des Arts Décoratifs qui doit se tenir à l'automne 1884.

Ce dernier accepte d'exposer le dessin de la tour projetée et les deux ingénieurs jugent bon de le montrer au préalable à leur patron. Gustave Eiffel revient alors sur sa position antérieure et décide de s'associer au projet. Il s'empresse, tout d'abord, de mettre son nom avant celui de ses collaborateurs, sur une demande de brevet d'invention déposée en septembre 1884 "Brevet pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres."

Il s'empresse, tout d'abord, de mettre son nom avant celui de ses collaborateurs, sur une demande de brevet d'invention déposée en septembre 1884 "Brevet pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres."

Eiffel passe ensuite, en décembre 1884, avec ses ingénieurs, un contrat dont les dispositions peuvent ainsi se résumer :

"MM. Emile Nouguier et Maurice Koechlin s'engagent à céder à M. Gustave Eiffel "la propriété exclusive du brevet susdit et déclarent être prêts à lui faire cession de tous leurs droits sans aucune restriction ni réserve, et à réaliser cette promesse sous la forme que G. Eiffel jugera convenable et au moment qu'il choisira. Ils le laissent aussi complètement libre, s'il le croit utile, de prendre le même brevet à l'étranger, en son nom personnel et s'engagent à lui prêter leur concours dans ce but, s'il était nécessaire... En outre, MM.E. Nouguier et M. Koechlin cèdent à M. G. Eiffel leurs parts de propriété sur le projet exposé. En contrepartie, Eiffel prend à sa charge les frais entraînés par le brevet et s'engage - si la tour est réalisée, même avec des modifications - à verser à chacun d'eux une "prime" de 1% des sommes qui "lui seront payées pour les diverses parties de la construction". Il s'engage, enfin, "à citer toujours les noms de ces Messieurs chaque fois qu'il y aura lieu de mentionner, soit le brevet, soit l'avant-projet actuel".

Maurice est Officier de la Légion d'honneur. Il décède le 14janvier 1946 à Veytaux en Suisse.

En savoir plus :

Rene Koechlin

René Koechlin (1866-1951) contribue à la construction du grand canal d'Alsace, ainsi que de nombreux tramways et du métropolitain de Paris.

René Koechlin est né à Buhl le 4 août 1866. Il épouse Élisabeth Sophie Rossier à Veytaux, Suisse, le 7 août 1896. Ils ont 5 enfants. Il fait ses études à Strasboug et entre, en 1883, au Polytechnikum de Zurich. Il entre dans la Société des travaux publics et constructions de Paris. Il participe à la construction du chemin de fer de la mer Caspienne à Samarcande et est attaché à la mission d'études en Palestine du chemin de fer de Jaffa à Jérusalem.  Entre 1890-1899, il travaille à la construction d'usines hydroélectriques et à l'étude pour la construction du tunnel du Simplon. Nommé directeur technique de la Compagnie nouvelle d'électricité de Paris, il construit les tramways de Fontainbleau, de Bourges, de Poitiers, de Pau et d'Armentières. Sa compagnie étant absorbée par l'Omnium Lyonnais, il travaille à l'étude des chemins de fer métropolitains Nord-Sud de Paris. En 1893, il étudie un avant-projet d'utilisation de la force du Rhin et, en 1902, il présente à la Société Industrielle de Mulhouse son premier projet à ce sujet. En 1907, il est directeur à Bâle de la Société suisse d'industrie électrique (INDELEC), et créateur en 1910 de la Société des forces électriques du Haut-Rhin dont l'objectif était la réalisation de l'usine de Kembs. Il constitue un nouveau dossier sur le projet en 1919. Le projet du grand canal d'Alsace se réalise quand il fonde, en 1927, l'Énergie électrique du Rhin. Il créé, pour avoir les matériaux, la Société de chaux et ciments du Haut Rhin à Altkirch. En 1932 l'usine de Kembs entre en service. Il réalise en même temps l'usine d'accumulation hydraulique par pompage du Lac Noir et du Lac Blanc. Il fonde également la société d'études OFINCO à Genève. Il lance la théorie sur le flambage excentrique des bancs de grandes longueurs. René est chevalier (1927), officier (1932, puis commandeur (1950) de la Légion d'honneur et docteur hc de l'Université de Lausanne (1945). Il est également l'auteur de nombreux traités.

Entre 1890-1899, il travaille à la construction d'usines hydroélectriques et à l'étude pour la construction du tunnel du Simplon. Nommé directeur technique de la Compagnie nouvelle d'électricité de Paris, il construit les tramways de Fontainbleau, de Bourges, de Poitiers, de Pau et d'Armentières. Sa compagnie étant absorbée par l'Omnium Lyonnais, il travaille à l'étude des chemins de fer métropolitains Nord-Sud de Paris. En 1893, il étudie un avant-projet d'utilisation de la force du Rhin et, en 1902, il présente à la Société Industrielle de Mulhouse son premier projet à ce sujet. En 1907, il est directeur à Bâle de la Société suisse d'industrie électrique (INDELEC), et créateur en 1910 de la Société des forces électriques du Haut-Rhin dont l'objectif était la réalisation de l'usine de Kembs. Il constitue un nouveau dossier sur le projet en 1919. Le projet du grand canal d'Alsace se réalise quand il fonde, en 1927, l'Énergie électrique du Rhin. Il créé, pour avoir les matériaux, la Société de chaux et ciments du Haut Rhin à Altkirch. En 1932 l'usine de Kembs entre en service. Il réalise en même temps l'usine d'accumulation hydraulique par pompage du Lac Noir et du Lac Blanc. Il fonde également la société d'études OFINCO à Genève. Il lance la théorie sur le flambage excentrique des bancs de grandes longueurs. René est chevalier (1927), officier (1932, puis commandeur (1950) de la Légion d'honneur et docteur hc de l'Université de Lausanne (1945). Il est également l'auteur de nombreux traités.

Il décède en Suisse, en 1951, dix ans avant sa femme.

En savoir plus :