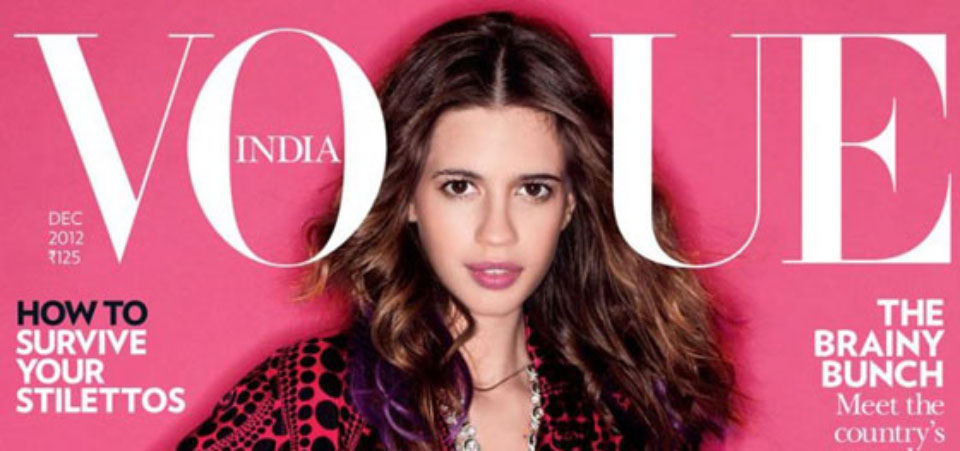

Kalki Koechlin, Star à Bollywood

Quand on évoque les Koechlin illustres, on pense aussitôt à Charles ou à Maurice. Pourtant, parmi les membres de la famille, c’est aujourd’hui Kalki Koechlin qui bénéficie de la plus grande notoriété dans le monde.

Des Koechlin en Inde

Kalki est née le 9 janvier 1983 à Pondichéry. Son père, Joel Koechlin, fils de Jean Koechlin, s’est installé dans le pays pour y fonder une fabrique d’ULM (voir cet article du BK). Sa mère, Françoise Armandie, une périgourdine, enseigne le français dans la ville hippie d’Auroville. Ils élèvent tous deux leur fille dans la ville d’Ooty, capitale des Nilgiris, dans l’Inde du Sud. Kalki y grandit au contact de la nature et apprend le tamoul avec les enfants de la région.

Une carrière fulgurante

A 18 ans, Kalki part à Londres pour y faire des études de théâtre. En 2006, elle retourne en Inde et s’installe à Bombay pour y faire une carrière d’actrice. C’est en 2010 que la chance lui sourit : son rôle de prostituée dans le film « Dev.D » lui vaut un « Filmfare Award », l’équivalent indien d’un Oscar. Sa carrière est lancée.

Les films suivants ne font qu’accroître sa notoriété, notamment son rôle dans la comédie familiale « Zindagi Na Milegi Dobara » (« On ne vit qu’une fois ») ou encore dans le film « Yeh Jawaani Hai Deewani » (« Folle Jeunesse »), qui figure aujourd’hui parmi les Blockbusters en Inde (plus de 18 millions d’entrées).

Kalki, une actrice engagée

Son engagement récent contre le sexisme en Inde, avec le film « Rape: It’s Your Fault » (près de 5 millions de vues dans Youtube), en est une parfaite illustration.

A lire également :

• Article de Vanity Fair sur Kalki Koechlin

• Article du Bulletin Koechlin sur Joel Koechlin

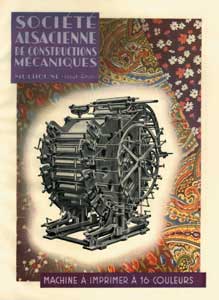

André Koechlin et la SACM

Patrick Perrot, co-auteur du livre « SACM, quelle belle histoire », nous raconte l’histoire d’André Koechlin et la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques.

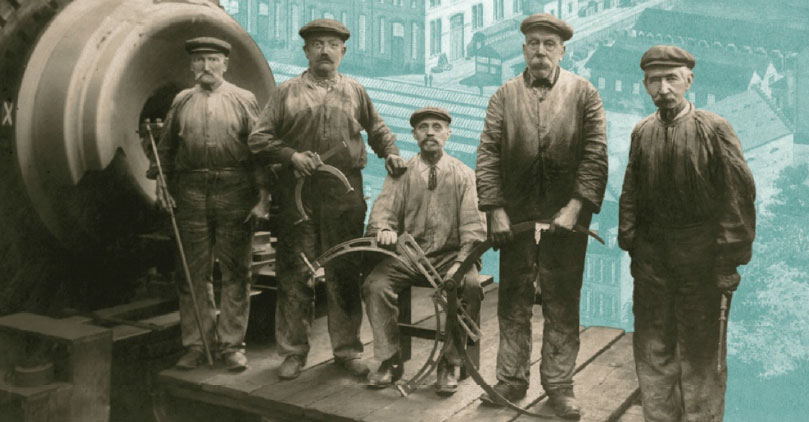

André Koechlin, un jeune entrepreneur mulhousien

En 1926, André Koechlin est un jeune entrepreneur. Il comprend que le tissage mécanique est une activité d’avenir. Il décide alors de fonder une entreprise, la société André Koechlin & Cie (ancêtre de la SACM), pour proposer au marché des machines ultramodernes d’impression sur tissu (indiennage), de filature ou de tissage. Il s’associe avec les ingénieurs Sharp et Roberts pour financer son usine. D’abord distribuées sur le marché local, les machines sont ensuite vendues à l’export. Pour promouvoir sa production, André installer ses machines dans l’usine voisine de son cousin Bourcart, constituant ainsi un « show-room » pour les nouveaux clients.

En savoir plus (fichier pdf)...

Les machines à vapeur

Progressivement, l’activité de l’entreprise s’étend. Elle ne fabrique plus seulement des machines, mais propose également la construction d’usines « clé en main ». Cette activité lui permet de se diversifier sur le marché de la force motrice industrielle : turbines, chaudières, et machines à vapeur équipent désormais dans le monde entier des usines textiles, des barrages hydroélectriques, des centrales thermiques, des laminoirs, etc.

En savoir plus (fichier pdf)...

La naissance de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques

Avec l’annexion de 1870, l’usine d’André Koechlin est brutalement coupée du marché français. Tout en restant francophile, André doit s’associer avec une société allemande, les Ateliers de Construction de Graffenstaden, pour résister à la puissance de ma concurrence allemande. La fusion de ces deux sociétés donne naissance à la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM).

L’aventure ferroviaire

Pour acheminer la matière première (coton, charbon) dans son usine, André Koechlin a construit en 1839, avec son cousin Nicolas Koechlin, une ligne de chemin de fer entre Mulhouse à Thann. Il ouvre cette ligne au grand-public pour permettre aux Mulhousiens de bénéficier de ce nouveau moyen de transport. Cette première expérience lui fait sentir un nouveau marché : la construction de locomotive.

Une fois son usine de machine amortie, André s’associe à nouveau avec Sharp et Roberts pour construire un atelier ferroviaire. L’une des premières locomotives à sortir des ateliers est la « Napoléon » (André avait choisi ce nom lui-même car il aimait bien le personnage). La suite de la production introduira de nombreuses innovations : double essieu, rampe (plus plus d’adhérence en montagne), Compound (récupération de vapeur), etc. La 5000ième locomotive sort des ateliers en 1900.

En savoir plus (fichier pdf)...

Le devenir de l’usine

L’usine de la SACM a fonctionné pendant 180 ans. A l’issue des trente glorieuses, la production se réduit. La concurrente et les délocalisations s’intensifient. A partir de 1952, l’activité de la grosse mécanique est progressivement remplacée par la fabrication de moteurs diesel. Aujourd’hui, l’usine n’est plus en activité mais une partie des bâtiments a pu être préservée, au titre du patrimoine historique de la ville.

En savoir plus (fichier pdf)...

Retrouvez les documents de Patrick Perrot à propos de la SACM :

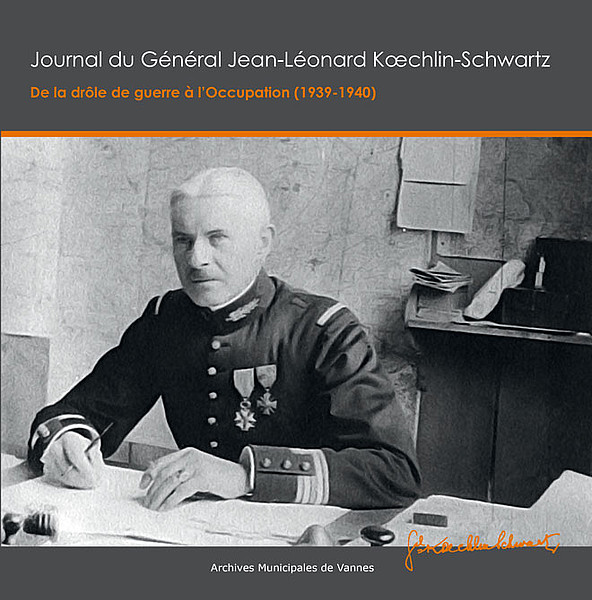

Journal du général Koechlin-Schwartz

Quand on évoque l'histoire de la famille Koechlin, on pense immédiatement à l’Alsace. Pourtant, à l’autre bout de la France, dans le Morbihan, une autre page de l’histoire familiale s’est écrite avec la découverte du journal du général Koechlin-Schwartz...

La découverte d'un document historique exceptionnel

La découverte d'un document historique exceptionnel

Il y a 25 ans, Dorothée Koechlin de Bizemont récupère le journal de son grand-père Jean-Léonard Koechlin-Schwartz. Elle y découvre avec émotion des détails de la vie quotidienne de son aïeul, alors en retraite à Vannes. Mais au sein de cette chronique familiale, elle a la surprise de découvrir des informations détaillées sur l'actualité militaire et politique de l'époque (1939-1945). Intriguée, Dorothée décide de porter le document à la connaissance des archivistes de Vannes. Hubert Poupard, directeur des archives municipales, témoigne : “En parcourant le journal, j'ai compris qu’il s’agissait d’un document d'une valeur historique exceptionnelle”. Un comité scientifique se réunit alors et confirme cette première impression.

Comment Jean-Léonard a-t-il obtenu des informations aussi détaillées sur la seconde guerre mondiale ?

Polytechnicien, bonapartiste, et militaire de profession, il occupe son premier poste au 28e régiment d'artillerie de Vannes. La suite de sa carrière lui fait quitter la région et l'amène à nouer des relations avec des personnalités de l'époque. A l'école de guerre, il a par exemple l'occasion de compter parmi ses élèves... le futur général Patton ! Pendant la seconde guerre mondiale, alors qu'il prend sa retraite dans le Morbihan, il effectue des séjours réguliers à Paris et remplit des fonctions officieuses (puis officielles) d'agent de liaison local. Il récupère ainsi de nombreuses informations et confidences qu'il note minutieusement dans ses cahiers.

Valoriser et faire connaître le document

Sollicités par Mr Poupard, quatre historiens spécialisés se penchent sur le manuscrit et le complètent de notes historiques. Dorothée apporte également de nombreux documents familiaux. Tout cela est regroupé dans un ouvrage intitulé “Journal du général Jean-Leonard Koechlin-Schwartz - De la drôle de guerre à l’Occupation (1939-1940)”. Il est possible de commander l'ouvrage auprès des Archives municipales de Vannes (8€ seulement, voir lien ci-dessous). Si vous souhaitez découvrir ce volet de notre histoire familiale, ou tout simplement parcourir l’histoire de la seconde guerre mondiale sous un angle inédit, commandez-le vite. Pour connaître la suite (1941 à 1945), il faudra en revanche attendre juin 2015, date à laquelle seront édités les deux prochains tomes de cette passionnante histoire.

- Commander le Journal du général Koechlin-Schwartz

- Lire l'article de Jean-Claude Koechlin sur le sujet

Dorothée Koechlin de Bizemont entourée de l'équipe qui a permis l'édition du journal de son grand-père (© Mairie de Vannes)

La Croix-Rouge, idee française

La Croix-Rouge : une idée française

Dorothée Koechlin de Bizemont a publié un article sur son arrière-grand-mère, Emma Koechlin-Schwartz, fondatrice de l'Union des Femmes de France, précurseur de la Croix Rouge internationale. Cet article a été publié dans l'édition de janvier/février 2014 de L'Ere Nouvelle No 214.

Jean-Henri Dollfus se souvient du musee DMK

Jean Henri Dollfus raconte son enfance dans l'immeuble du musée des familles Dollfus-Mieg-Koechlin. Extrait du Bulletin Koechlin N°27 de janvier 1992

Le Musée des Familles était installé, à Mulhouse, dans l'immeuble à arcades de l'avenue Joffre, situé entre la rue du Havre et la rue de la Bourse.

Cet immeuble était habité, entre les deux guerres, par les descendants d'Auguste Dollfus (Dollfus n° 450) : Max (Dollfus n° 453), auteur du Livre de Famille Dollfus qui était l'un des fondateurs du Musée des Familles, Emile (Dollfus n° 452) et Jean - mon père - qui était le fils d'Emile. Cest là que je suis né et que j'ai passé mes quinze premières années.

Le Musée était au deuxième étage dans l'appartement qui fait le coin de l'avenue Joffre et de la rue de la Bourse. Cet appartement avait été occupé, avant la guerre de 1914 par Madame Eugène Koechlin (Koechlin n° 154 et Dollfus n° 449), née Emilie Dollfus et sœur d'Auguste Dollfus. Elle a laissé un puissant souvenir dans la famille où on l'appelait Tante Eugène.

Enfant, j'avais découvert où était la clef du Musée et j'aimais y monter - nous habitions juste en dessous - pour regarder tableaux et objets. Il était installé dans plusieurs pièces, donnant sur l'avenue Joffre et le Jardin de la Bourse. La plus spacieuse, face à l'Hôtel de la Bourse, était pourvue d'une verrière et convenait très bien à un musée. Là régnait un très grand poêle en faïence, tout blanc, qui m'impressionnait fort.

Je me souviens particulièrement d'une vitrine où se trouvaient exposés des objets bien abîmés, ayant appartenu à un membre d'une de nos familles (un Engel, je crois). Ces objets ont été retrouvés dans l'épave du sous-marin Pluviôse avec lequel avait sombré notre parent.

L'autre souvenir marquant est celui d'un grand tableau représentant la scène où Jean Dollfus, ancien maire de Mulhouse, avait jeté à la tête d'un officier prussien, pendant la guerre de 1870, la décoration prussienne qui lui appartenait. Cet officier commandait une troupe qui prétendait rançonner Mulhouse et menaçait de tirer au canon sur les cités ouvrières.

Autre souvenir : en 1934, le Maréchal Lyautey avait fait une visite officielle à Mulhouse et avait tenu à

Autre souvenir : en 1934, le Maréchal Lyautey avait fait une visite officielle à Mulhouse et avait tenu à

visiter le Musée des Familles. La Maréchale, née Inès de Bourgoing (n° 744), était la fille d'Anna

Dollfus et la petite fille de Mathieu Dollfus et de Salomé Koechlin.

Mes parents, pour nous permettre de voir le Maréchal, nous avaient cachés, ma sœur aînée et moi, dans un coin, derrière une vitrine. Nous avions alors 8 et 10 ans. Les honneurs du Musée étaient faits par mon grand-père, Emile. Il avait trouvé un petit portrait de la grand'mère de la Maréchale qu'il avait mis en valeur et vers lequel il avait fièrement conduit Lyautey. Las, le Maréchal, tapant le sol de sa canne, s'écria qu'il était déjà venu au Musée des Familles où il avait vu un portrait de cette aïeule beaucoup plus grand et qu'il allait le présenter à mon grand-père, ce qu'il ne manqua pas de faire.

Lyautey avait l'œil : dans la suite de la visite, il nous a découverts, ma soeur et moi, dans notre cachette, s'est enquis de savoir qui nous étions et nous a embrassés, comme du bon pain, en nous disant : "mais vous êtes mes petits cousins"!

Les objets du Musée des Familles avaient été mis en caisse en 1939, bien à l'abri, fort heureusement, car une bombe a heurté de plein fouet l'immeuble proche de la gare durant l'été 1944 et les dégâts ont été très lourds (photo). L'aile où se trouvait la grande pièce avec la verrière n'a pas été reconstruite et la partie donnant sur l'avenue Joffre est redevenu un appartement.

Les objets du Musée des Familles avaient été mis en caisse en 1939, bien à l'abri, fort heureusement, car une bombe a heurté de plein fouet l'immeuble proche de la gare durant l'été 1944 et les dégâts ont été très lourds (photo). L'aile où se trouvait la grande pièce avec la verrière n'a pas été reconstruite et la partie donnant sur l'avenue Joffre est redevenu un appartement.

Jean Henri Dollfus

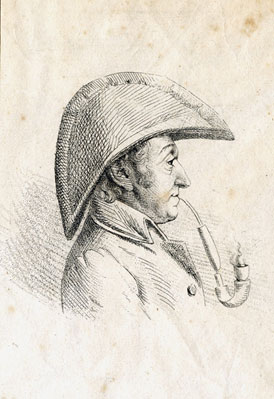

Les neufs portraits de Jean-Jacques

S’il est un tableau connu dans la famille, c’est bien celui représentant Jean-Jacques Koechlin avec sa pipe ("Pfiffe-Koechle" en patois mulhousien). Mais saviez-vous qu’il existe en fait neuf exemplaires du portrait de notre illustre ancêtre ? Explication.

En 1798, Jean-Jacques Koechlin est à Paris avec son jeune frère Hartmann, pour négocier le rattachement de la République de Mulhouse à la France. C’est alors qu’aurait été peint son portrait, de profil, avec un bicorne (chapeau dit « d’officier pharmacien ») et une pipe en bois.

En 1798, Jean-Jacques Koechlin est à Paris avec son jeune frère Hartmann, pour négocier le rattachement de la République de Mulhouse à la France. C’est alors qu’aurait été peint son portrait, de profil, avec un bicorne (chapeau dit « d’officier pharmacien ») et une pipe en bois.

Comme le veut la tradition familiale, son fils ainé, Jean, hérita du tableau et eut la charge de faire réaliser à ses frais des copies pour ses frères et sœurs qui le désiraient. La descendance de Jean-Jacques étant nombreuse, il n’y eut pas moins de 8 copies réalisées. Détail amusant : les copies sont toutes différentes, certains détails variant d’un tableau à l’autre.

Aujourd’hui disséminés, ces tableaux sont néanmoins pour la plupart répertoriés. Chacun a sa propre histoire et ses propres spécificités (les copies n’étant pas exactement identiques). Découvrez leurs histoires et leurs spécificités ci-dessous.

Les sept exemplaires du portrait de Jean-Jacques Koechlin répertoriés à ce jour :

- Tableau N°1 : Genève, chez les descendants de Jean (GA)

- Tableau N°2 : Paris, chez un autre descendant de Jean (GA)

- Tableau N°3 : Annecy, chez un descendant de Gaspard (GL) et Jean(GA)

- Tableau N°4 : Strasbourg, chez un descendant de Fritz (GN)

- Tableau N°5 : Mulhouse, au Musée Historique

- Tableau N°6 : Mulhouse, dans la Collection Dollfus-Mieg-Koechlin (D-M-K)

- Tableau N°7 : Valence, chez un descendant de Jean, sans doute l’exemplaire de Jacques (GB)

Tableau N°1 : Genève, chez les descendants de Jean (GA)

Probablement l’original provenant de Jean K., fils aîné de J-Jacques. La pipe est en bois et non en écume..

Selon S. Laveissière, Conservateur au Département des Peintures du Louvre, le fait que l’exemplaire dit « du fils aîné » (N°1 ci-dessus), et les gravures réalisées ensuite représentent une pipe en bois, différente de celle conservée au Musée Historique de Mulhouse et reproduite plus bas, peut faire penser qu’il s’agit de la toile originale. En effet, il est peu probable que J-J. K. ait fait le voyage de Paris avec sa pipe en écume de mer, qui est un matériau fragile. Il est d’ailleurs possible qu’il ne la possédait pas encore en 1798. Les premières pipes en écume ne seraient apparues que quelques années plus tard, à Vienne, et les copies du tableau exécutées ultérieurement, auraient donc actualisé l’objet.

Contrairement à ce qu’indique Camille Schlumberger dans son ouvrage « Portraits Mulhousiens », publié en 1906, il n’a pas été peint par Proudhon, mais seulement « à la manière de Proudhon ». En effet, cet artiste fut l’un des premiers à peindre ses sujets de profil , rompant avec l’usage qui voulait que pour un portrait, le sujet soit représenté de trois quart face.

Tableau N°2 : Paris, chez un autre descendant de Jean (GA)

Acheté aux enchères vers 2001 à Strasbourg par un amateur qui l’a exposé pendant des années avec d’autres toiles de peintres alsaciens dans son restaurant « Le Caveau du Vigneron » à Turckheim. Il est retourné dans la famille en 2012.

Tableau N°3 : Annecy, chez un descendant de Gaspard (GL) et Jean (GA)

Cet exemplaire a été volé en Juin 1978 au château de Heidwiller, près de Mulhouse, propriété de Maurice Koechlin (GA 233). Une photo du tableau ayant été publiée dans une revue de décoration deux ans plus tard et signalée par un membre suisse de la famille, il a pu être restitué en 1981 au terme d’un longue enquête. Celle-ci a conduit un petit fils de Maurice à Marseille, au Musée du Tabac où il avait été exposé, puis chez deux des antiquaires parisiens qui l’avaient acheté à tour de rôle, puis dans les entrepôts de ceux qui l’avaient très probablement acheté aux cambrioleurs et qui ont accepté de le restituer en échange de l’engagement de ne pas révéler leur adresse à quiconque. (voir B.K. N°6 page 13)

Tableau N°4 : Strasbourg, chez un descendant de Fritz (GN)

Cet exemplaire, sans doute celui de Fritz (GN) a été épargné lors des bombardements en Allemagne de 1945. La maison de la veuve de Léon Koechlin (GN 1), remariée avec un Allemand, et qui habitait Coblence, avait été totalement rasée. C’est un neveu de Léon, Charles Vielle ( GN 163) qui a réussi à retrouver sa trace dans les années cinquante, bien abîmé par les éclats d’obus et qui l’a rapatrié en Alsace.

Tableau N°5 : Mulhouse, au Musée Historique

Conservé au Musée Historique de Mulhouse (le décor du fond représente un arbre)

Tableau N°6 : Mulhouse, dans la Collection Dollfus-Mieg-Koechlin (D-M-K)

Collection Dollfus-Mieg-Koechlin, (DMK), Mulhouse. Cet exemplaire fait partie du fonds du Musée des Familles D.M.K.. Cette importante collection, principalement constituée de portraits, rassemblée au début du XXème siècle par les trois familles d’industriels mulhousiens, avait été mise en caisses au début de la guerre de 39-45, la maison où elle était exposée ayant été gravement endommagée par les bombardements. Elle a été redécouverte il y a une quinzaine d’années, l’Association DMK a revu le jour et plusieurs tableaux ont été restaurés et sont maintenant exposés au Musée Historique de Mulhouse.

Lithographie sur vélin

la pipe est identique à l’exemplaire N°1

Dessin ancien en couleurs, Paris

Gravure

Conservée au Musée Historique de Mulhouse

Pipe du Dr Koechlin

Conservée au Musée Historique de Mulhouse

La collection Rossier-Koechlin

Découvrez comment la collection Rossier-Koechlin a traversé 4 générations pour revenir sur son lieu d'origine, à Vevey

La collection Rossier-Koechlin comprend près de 300 estampes au burin, gravées par le célèbre portraitiste de Louis XIV, Robert Nanteuil (1623-1678). Elle a été initiée au milieu du XIXème siècle par le Dr Henri Rossier, collectionneur éclairé, établi à Vevey, au bord du lac Léman.

Cet ensemble remarquable qui comprend la quasi-totalité de l’œuvre de ce maitre de l’estampe avait, croyait-on, été dispersé au fil des successions.

En réalité, les deux filles du Dr Rossier, Emma et Elisabeth, ont épousé l’une Maurice Koechlin (concepteur de la Tour Eiffel) et l’autre son plus jeune frère René (concepteur du barrage sur le Rhin). C’est ce dernier qui, avec son épouse Elisabeth, a hérité de la plus grande partie de la collection et ce sont eux, ainsi que leur fils Raymond ensuite qui n’ont cessé de perpétuer la passion de leur aïeul en l’enrichissant encore au fil des années.

Bernard Koechlin, le fils de Raymond a décidé récemment de céder la collection à la Fondation William Cuendet, de Vevey, la ville précisément où elle avait été initiée, quatre générations plus tôt.

Il s'agit d'un des plus bel exemple de conservation du patrimoine culturel de notre famille.

Le site du musée Jenisch : http://www.museejenisch.ch/

La page Facebook du musée Jenisch : http://on.fb.me/YVvKBX

A noter : La collection Rossier-Koechlin exposée à Vevey du 1er mars au 26 mai 2013.

Jean et la fuite de l'editeur

Quand Jean Koechlin joua un rôle dans la Terreur, avec toute sa famille...

En pleine Terreur (1793) l'éditeur Levrault se réfugie chez Jean Koechlin, qui habitait à ce moment Wesserling (Haut-Rhin). Levrault se sait poursuivi, sa tête est mise à prix. Koechlin charge son fils aîné Samuel [AD/69] de conduire le fugitif à la frontière suisse par des sentiers détournés, mais l'engage d'abord à partager le repas de la famille. Levrault pénètre dans la salle à manger et y voit 24 couverts. Il a un mouvement de recul et se dit : mon ami m'a trahi. Rassure-toi, dit Jean Koechlin, qui a vu le mouvement, il n'y a ici que ma femme et mes 21 enfants ! Le potage servi, les gendarmes arrivent. Samuel s'esquive avec Levrault par les jardins et le conduit à Bâle. (Tiré de la Revue d'Alsace 1927).

En pleine Terreur (1793) l'éditeur Levrault se réfugie chez Jean Koechlin, qui habitait à ce moment Wesserling (Haut-Rhin). Levrault se sait poursuivi, sa tête est mise à prix. Koechlin charge son fils aîné Samuel [AD/69] de conduire le fugitif à la frontière suisse par des sentiers détournés, mais l'engage d'abord à partager le repas de la famille. Levrault pénètre dans la salle à manger et y voit 24 couverts. Il a un mouvement de recul et se dit : mon ami m'a trahi. Rassure-toi, dit Jean Koechlin, qui a vu le mouvement, il n'y a ici que ma femme et mes 21 enfants ! Le potage servi, les gendarmes arrivent. Samuel s'esquive avec Levrault par les jardins et le conduit à Bâle. (Tiré de la Revue d'Alsace 1927).

Mais il y a quelques licences poétiques dans cette histoire charmante. D'abord Jean Koechlin n'avait que 20 enfants et de ces enfants deux n'étaient pas encore nés en 1793, tandis que la plus jeune, née en 1793, n'avait certainement pas encore un couvert à la table familiale. Trois enfants plus âgés étaient déjà décédés. Alors le nombre des couverts aura été de 19. M. et Mme Koechlin, M. Levrault et 16 enfants. Tout de même un nombre de convives pour effrayer le bon éditeur. Et Samuel n'était pas le fils aîné de Jean, mais le second, l'aîné, nommé Jean comme son père, fut peintre et était élève de l'Ecole des Beaux-Arts à Paris.

En savoir plus :