Charles Koechlin

Charles Koechlin (1867-1950) est un compositeur et un musicographe de renomée mondiale. Son oeuvre est aussi immense que diversifiée....

Charles Koechlin est né le 27 novembre 1867 à Paris. Il épouse Suzanne Pierrard le 24 avril 1903 et a 5 enfants.

Issu de la grande bourgeoisie industrielle d'Alsace, Charles se destine à une carrière militaire et entre à Polytechnique en 1887. Suite à une grave maladie, il se consacre à la musique et entre au Conservatoire de Paris en 1889. Il travaille avec Taudou (harmonie), Massenet (composition et orchestration), Fauré (composition) et Gedalge (contrepoint et fugue).

"Le trait essentiel qui domine ma vie, c'est la passion de la liberté."Avec Ravel et Schmitt, il fonde (1909) la Société Musicale Indépendante pour promouvoir la cause de la musique contemporaine. En 1910-1920 il entreprend une série de recherches architectoniques qu'il matérialise dans une quinzaine d'œuvres de musique de chambre (sonates pour différents instruments, quatuors et quintettes) ainsi que dans quelques compositions orchestrales : La Forêt païenne (1908), Les Saisons (1912), Trois chorals pour orgue et orchestre et Cinq Chorals pour orchestre (1912-1920).

Passionné par la nature, il composera notamment, La Forêt (1907), Le Printemps, l'Hiver, l'Eté (1908-1916), la Symphonie d'hymnes (Prix Cressent 1936), Le Livre de la jungle (1939), Paysages et marines pour piano.

En 1920, le compositeur fait partie du groupe Les Nouveaux Jeunes, précurseur du Groupe des Six. Charles va aussi composer pour la voix dans une écriture traditionnelle qui use librement des notes de passage et utilise les modes anciens : Vingt Chansons bretonnes pour cello ou piano et orchestre (1931), Fugue symphonique pour orchestre (1932), Cinq Chorals dans les modes du Moyen-age pour orchestre (1932), Hymne pour ondes Martenot et orchestre (1932), Sonatine modale pour flûte et clarinette (1935), Chœurs monodiques de style modal pour l'Alceste d'Euripide (1938), Motets de style archaïque (1949).

Charles va aussi composer pour la voix dans une écriture traditionnelle qui use librement des notes de passage et utilise les modes anciens : Vingt Chansons bretonnes pour cello ou piano et orchestre (1931), Fugue symphonique pour orchestre (1932), Cinq Chorals dans les modes du Moyen-age pour orchestre (1932), Hymne pour ondes Martenot et orchestre (1932), Sonatine modale pour flûte et clarinette (1935), Chœurs monodiques de style modal pour l'Alceste d'Euripide (1938), Motets de style archaïque (1949).

Le compositeur écrit des musiques de film et des partitions de concert en hommage à la beauté de certaines stars : L'Album de Lilian (1934), Sept Chansons pour Gladys (1935), Danses pour Ginger (1937), Épitaphe de Jean Harlow (1937) ; il compose également une grande fresque en sept parties, The Seven stars symphony (1933) évoquant Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlène Dietrich, Emil Jannings et Charlie Chaplin.

Avec ses 225 numéros d'opus, Charles Koechlin édifie une des œuvres les plus imposantes de sa génération. Il aborde également le poème symphonique avec Les Vendanges (1896-1906), La Nuit de Walpurgis classique (1901-1907), Chant funèbre à la mémoire des jeunes défuntes (1902-1907), Le Docteur Fabricius (1944). Il ne délaisse pas non plus la musique de chambre : Sonate pour flûte et piano (1913), 4 Sonatines françaises pour piano à 4 mains (1919), et son Quintette avec piano (1921) que Koechlin considérait comme " la plus marquante, peut-être, de mes œuvres ".

Charles fût aussi professeur et ses traités font autorité : Études sur les notes de passage (1922), Traité de l'orchestration (1954-1959)...

Parallèlement à son métier de compositeur, il devient surtout célèbre comme musicographe et conférencier. En 1937, il est nommé président de la Fédération Musicale Populaire.

Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Roger Désormière, Henri Sauguet firent partie de ses élèves. Par ailleurs, Koechlin orchestra Pelléas et Mélisande de Fauré et Khamma de Debussy.

Il décède au Rayol Canadel le 31 décembre 1950.

En savoir plus :

Andre Koechlin

André Koechlin (1789-1875) est à la fois industriel, maire, conseiller général et député. Il est bienfaiteur de la ville de Mulhouse.

André Koechlin, fils de Jean-Jacques, et petit-fils de Samuel, nait le 3 août 1789 à Mulhouse. Il épouse Ursule, la fille de Daniel Dollfus et d'Anne Marie Mieg, le 31 août 1813 à Mulhouse.

Il prend dès 1818 la direction des usines Dollfus-Mieg (filature, tissage, impression sur tissus) et les rend prospères. Il créé avec Mathias Mieg et Henri Bock un établissement pour la fonte des métaux et la construction mécanique. Il prend alors comme associé Jérémie Risler, venu des établissements de Cernay. La fonderie André Koechlin et Cie, future Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM), acquière bientôt une renommée européenne.

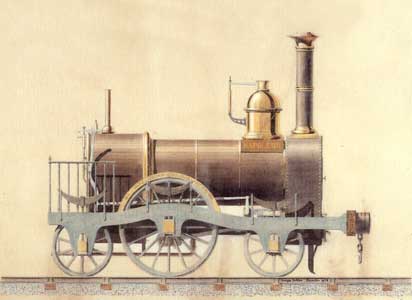

La première locomotive, destinée à la voie ferrée Mulhouse-Thann (commandité par son cousin, Nicolas), dénommée "Napoléon", sort des ateliers en 1839. L'établissement construisit des centaines de locomotives et équipe de nombreuses filatures et des tissages de la région et à l'étranger.

André devient maire de Mulhouse en 1830-1831 et de 1832 jusqu'en 1843. Il développe l'instruction primaire avant la loi Guizot et fait transformer le collège et ses plans d'études. Il oeuvre à l'agrandissement de l'hospice et fait avancer le projet de la construction du canal de décharge afin de préserver la ville des fréquentes inondations printanières. Le ministre de l'Intérieur dit de lui : "S'il y avait en France plusieurs maires comme celui de Mulhouse, il ne me resterait plus qu'à donner ma démission."

Il associe ses gendres à ses activités économiques et sait choisir à temps des collaborateurs de haut niveau, ingénieurs sortis des grandes écoles.Il est élu conseiller général du canton de Mulhouse (1839-1842) et d'Altkirch (1846-1848), député d'Altkirch en 1830, de Mulhouse de 1831-1846. Il soutient la politique intérieure et extérieure de Guizot.

Il est également le Président d'honneur de la Chambre de commerce de Mulhouse en sa qualité de maire de la Ville. Sa libéralité en faveur de Mulhouse est connue. Il verse entre autres un don de 200 000 F à l'hospice, 200 000 F à l'Église réformée, 25 000 F pour la construction de l'église Saint Etienne. Il est à l'origine des cités ouvrières de Mulhouse.

André est Chevalier de la Légion d'honneur.

Il meurt à Paris en 1875, survivant de 3 ans à sa femme.

En savoir plus :

Raymond Koechlin

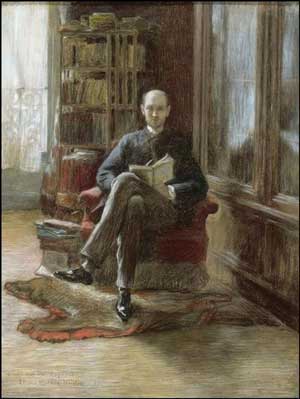

Raymond Koechlin (1860-1931) a consacré sa vie à un idéal : servir l’art avec le souci constant d’en faire bénéficier autrui.

L’art japonais

Lorsqu’il découvre l’art japonais, Raymond Koechlin déclare : "Ce fut le coup de foudre. Pendant deux heures, je m’enthousiasmai devant ces estampes aux brillantes couleurs (...). J’admirai tout également (...). Le lendemain, surprise des étranges merveilles que je lui avais décrites, ma femme vint avec moi, et son exaltation égala la mienne (...). De ce jour date ma vie de collectionneur. Je lui dois quelques-unes de mes plus grandes joies1"

C’est là qu’on voit l’intuition prophétique de Raymond Koechlin - car, à l’époque, les Européens cultivés ne voyaient dans l’art japonais qu’une "aimable mièvrerie2" : "Sitôt le grand public entré en contact avec le japonisme, il y avait surtout vu un déballage de paravents, d’éventails et de parasols bariolés, de broderies trop riches, de porcelaines efféminées, de crêpons criards, de bibelots d’exportation sans valeur d’art qui envahirent peu à peu toutes les demeures et firent de chaque salon une manière de bazar oriental. En vérité, la pauvreté du décor de la vie en cette fâcheuse époque du Maréchal Mac Mahon et de M. Grévy expliquent la vogue de l’exotisme ; sans doute était-ce une réaction nécessaire, voire une utile transition...".

La "collectionnite aiguë"

Le jeune Raymond, qui a alors trente ans, n’est pas encore dégagé des préjugés de son temps. Il n’appartient pas au milieu des arts et travaille comme journaliste politique au Journal des débats (suivant la trace de son père Alfred qui est lui-même un homme politique influent), comme il l’avoue au début: "Sans faire la part du bien et du mauvais, de l’excellent et du pire, j’embrassais alors tout le Japon dans une même et fort imprudente réprobation". Nous sommes en 1890 et les milieux cultivés d’Europe sont très loin de la prise de conscience actuelle. Cependant, en découvrant l’art japonais, Raymond vit un coup de foudre. Il se lance alors, comme il le dit lui-même, dans la "collectionnite aiguë". Il commence, bien sûr, par le vieux Japon, va continuer par la Chine, reprendra le Transsibérien pour revenir vers le monde musulman du Moyen-Orient, vers 1900 -pour revenir en France où l’art français du Moyen-Age retiendra toute son attention (alors qu’il était complètement oublié !). Pour terminer cet itinéraire de pionnier, il se passionnera, sur le tard, pour les Impressionnistes pour les Fauvistes (ces "barbouilleurs", comme on disait alors !). Sa passion pour la Beauté (avec un grand "B", toujours !) l'amène d’abord à quitter son métier de journaliste pour se consacrer entièrement à la promotion de ses enthousiasmes culturels - à la "promotion du patrimoine", comme on dirait aujourd’hui -mais ni l’expression ni l’idée n’avaient encore fait leur chemin dans la pensée de l’époque. A partir de 1895, Raymond consacre désormais toute sa vie et toutes ses forces à faire connaître le fabuleux passé artistique qu’il a découvert.

La conservation du patrimoine

Travail reconnu : il s’impose très rapidement comme l’arbitre suprême en matière de conservation du patrimoine. Il réunit autour de lui une équipe de spécialistes soudée par la passion du métier, et l’amitié réciproque tels Maurice Fenaille, Etienne Moreau-Nélaton, Gaston Migeon, Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Lucien Henraux, Louis Metmau, etc. Après avoir participé à la Fondation de la Société des Amis du Louvre, il en accepte la présidence en 1911.

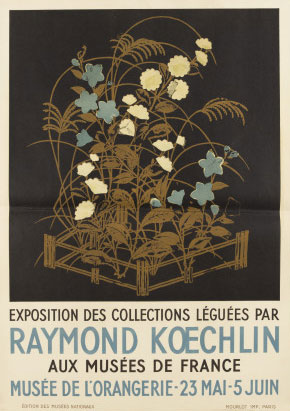

Ce qu'il nous a laissé

Raymond a publié les ouvrages suivants :

- La sculpture à Troyes, en Champagne méridionale au XVI siècle avec son ami J.-J. Marquet de Vasselot.

- Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, édité par l’imprimerie française et orientale E. Bertrand, Chalon-sur-Saône, 1930

Des pièces issues de sa collection sont visibles dans de nombreux musée en France, notamment :

- objets musulmans et japonais (musée Guimet)

- Faïences et porcelaines ("Pont-au-Choux" du musée des Arts Décoratifs)

- Vierge et l’enfant de Nenuccio di Bartolomeo (au Louvre),

- nombreux dessins impressionnistes : Degas, Delacroix, Piot, Guys, Raffet (musée du Louvre, Cabinet des dessins)

- La Roulotte de Van Gogh, Portrait de Claude Manet par Renoir, Portrait de Madame Monet par Monet (musée d’Orsay)

En savoir plus :